La artritis reumatoide (AR) cursa generalmente con una afectación mayor en el miembro superior, pudiendo ocasionar dificultades en el desempeño de actividades en el día a día. El objetivo principal de este estudio fue establecer la relación entre la autoeficacia, la intensidad del dolor y la duración de los síntomas en pacientes con AR, y analizar cómo y en qué medida cada uno de ellos influye en la discapacidad funcional, así como, conocer el valor predictivo de la autoeficacia sobre las demás variables.

MétodosEstudio transversal con una muestra de 117 mujeres con AR. Las variables de evaluación empleadas fueron la escala visual analógica (EVA), el cuestionario QuickDASH y la escala española de autoeficacia en enfermedades reumáticas.

ResultadosLos resultados muestran que el modelo más significativo para la función (R2=0,35) incluye la variable función y dolor, por lo que, sí hay relación existente entre la autoeficacia, la intensidad del dolor y la funcionalidad del miembro superior, así como la asociación de las puntuaciones obtenidas en la EVA, QuickDASH y la escala española de autoeficacia en enfermedades reumáticas para su evaluación.

Discusión y conclusionesNuestros resultados, concuerdan con estudios previos donde se establece la posible relación entre la autoeficacia y la discapacidad funcional, así como la autoeficacia y su relación con funciones físicas, demostrando que un bajo nivel de autoeficacia implica una disminución de la funcionalidad, pero sin que ninguna variable sea más predictora que otra.

Rheumatoid arthritis (RA) primarily affects the upper limbs and can cause disturbances in the performance of daily activities. The main objective of this study was to establish the relationship between self-efficacy, pain intensity, and duration of symptoms in patients with RA and analyse how each influences functional disability, and to determine the predictive value of self-efficacy over the other variables.

MethodsCross-sectional study with a sample of 117 women diagnosed with RA. The endpoints were the visual analogue scale (VAS), Quick-DASH questionnaire and the Spanish scale of self-efficacy in rheumatic diseases.

ResultsThe most significant model for function (R2=0.35) includes function and pain, therefore, there is a relationship between self-efficacy, pain intensity, and upper limb functionality.

Discussion and conclusionsOur results agree with previous studies where a relationship between self-efficacy and functional disability is established, as well as self-efficacy and its relationship with physical functions, demonstrating that a low level of self-efficacy implies a decrease in functionality; however, no variable is more predictive than another.

Las enfermedades reumáticas (ER) cursan, por lo general, con una afectación mayor en el miembro superior, especialmente en las manos, pudiendo aparecer deformaciones o tumefacción seguidos de dolor y limitación funcional, provocando una afectación en el desempeño de las actividades cotidianas, estilo de vida y, por ende, en la motivación y satisfacción general del paciente1–3. Es por ello por lo que, la evaluación de la discapacidad funcional de la mano con enfermedades reumáticas debe realizarse a través del desempeño de actividades que abarquen todas las áreas ocupacionales4, y teniendo en cuenta factores como la autoeficacia o la intensidad del dolor. Las expectativas de autoeficacia hacen referencia a la creencia en las propias capacidades, y surge cuando realizas determinados comportamientos para lograr un objetivo con éxito5, como puede ser el manejo del dolor6 o el desempeño de ocupaciones7. La autoeficacia es un componente que puede determinar el esfuerzo o la implicación de la persona en el logro de objetivos, siendo una persona con un alto nivel de autoeficacia, aquella que se esfuerza e implica más8. Estudios previos determinan que existe un nivel bajo de autoeficacia en personas que padecen enfermedades reumáticas9, observándose que, si se produce un aumento de la autoeficacia, la funcionalidad mejorará hasta en un 28%10. Con respecto al dolor, es considerado uno de los síntomas más relevantes en las enfermedades reumáticas, pudiendo llegar a ser una barrera para la realización de las ocupaciones de forma independiente11. La percepción de autoeficacia se ha asociado también a un mejor estado de salud en enfermedades que cursan con dolor crónico, siendo incluso un valor predictivo en el estado de salud general en pacientes con fibromialgia12.

En las enfermedades reumáticas, la duración de la sintomatología es proporcional al daño acumulado debido a la progresión de los síntomas y el paso del tiempo13,14. Es importante considerar la autoeficacia, la duración de los síntomas y el dolor, como un conjunto de factores que se relacionan entre sí, pudiendo influir directamente sobre el paciente con enfermedad reumática, el desempeño de las actividades que forman su día a día, y la posible discapacidad funcional del miembro superior. Investigaciones previas demuestran que la autoeficacia está relacionada con la discapacidad funcional del miembro superior15 y el estado emocional, destacando que, a mayor autoeficacia, menor será el dolor y mejor el desempeño ocupacional en personas adultas11, pero desconocemos en qué medida se mantiene esta correlación en las personas diagnosticadas de artritis reumatoides (AR). Así pues, este trabajo tiene como objetivo principal, estudiar la relación entre autoeficacia, dolor y función, así como, la capacidad predictiva de la autoeficacia, medida con la escala española de autoeficacia en enfermedades reumáticas, con respecto a la intensidad del dolor, la duración de los síntomas y la discapacidad funcional del miembro superior medida con la versión española del cuestionario QuickDASH en pacientes con AR.

Material y métodosDiseño del estudioEstudio multicéntrico observacional prospectivo donde participaron el Departamento (Dpto) de terapia ocupacional (TO) del centro de la Asociación de Artritis Reumatoide y Espondilitis de Móstoles, Madrid y el Centro Tecan, Clínica de la Mano, Málaga, ubicado en Málaga. Todos los participantes firmaron un consentimiento informado y el procedimiento se llevó a cabo siguiendo las recomendaciones de la Declaración de Helsinki16. El estudio fue aprobado por el Comité Institucional de Ética con el número 16-2022-H.

ParticipantesMujeres mayores de edad diagnosticadas de AR y derivadas al Dpto. de TO que presentaran su conformidad para participar en el estudio. Se incluyeron aquellas participantes que presentaban limitaciones en la funcionalidad del miembro superior y dolor por encima de 4 sobre 10 durante las actividades cotidianas, que supieran leer y tener capacidad de comprensión, y autonomía para cumplimentar los cuestionarios y escalas administradas por el equipo investigador. Fueron excluidas las participantes con enfermedades previas asociadas a la extremidad superior que pudieran interferir en la capacidad funcional o percepción del dolor, pacientes con fibromialgia diagnosticada, si habían sufrido intervenciones quirúrgicas previas que condicionaran la funcionalidad o el dolor del miembro superior al margen de las ER que padecieran, o si presentaban alteraciones cognitivas diagnosticadas. La recogida de datos se produjo en cada uno de los centros participantes, siendo asignado un terapeuta ocupacional del equipo investigador en cada centro para recoger los datos basales e introducirlos en la base de datos. Se asignó un número a cada sujeto, que posteriormente fue aleatorizado con el fin de mantener el anonimato durante todo el proceso. En este estudio se cumplió con la lista de verificación de elementos de estudios observacionales de cohortes Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE)17.

ProcedimientoLas participantes fueron reclutadas entre febrero y noviembre del 2022 mediante muestreo consecutivo a medida que acudían a las sesiones pautadas en el Dpto. de TO del centro de la Asociación de Artritis Reumatoide y Espondilitis de Móstoles, Madrid y el Centro Tecan, Clínica de la Mano, Málaga, donde se realizan intervenciones desde TO para el tratamiento de los síntomas relacionados con la AR que afectan al miembro superior. Tras unificar los criterios en ambos centros, se llevó a cabo una puesta en común sobre el procedimiento a seguir entre los diferentes profesionales para la recogida de los datos.

MedidasPor un lado, se recogieron datos sociodemográficos como edad, situación laboral actual, mano dominante y la mano con mayor afectación por la enfermedad. Con respecto a las escalas de evaluación empleadas para la realización de este estudio, se emplearon:

- -

La escala española de enfermedades reumáticas y autoeficacia, para evaluar cómo afecta el dolor de la ER en su actividad cotidiana y las habilidades para controlar la enfermedad. Este cuestionario presenta un alfa de Cronbach de 0,87 y una correlación de dos mitades de 0,8818. Los ítems se puntúan utilizando una escala Likert, empleando puntuaciones del 1 al 1019, pudiendo dividirlos en 3 bloques en función de la temática, siendo un bloque de ítems destinados a la sintomatología del paciente, la funcionalidad del miembro superior y el dolor que el paciente siente en referencia a la autoeficacia.

- -

La escala visual analógica (EVA), se utilizó para medir la intensidad de dolor que percibe el sujeto en milímetros20, teniendo un rango de puntuación de 0 (sin dolor) a 10 (dolor insoportable). Los puntos de corte que emplea esta escala son de <4 puntos para un dolor leve-moderado, 4-6 puntos para una intensidad de dolor moderada-severa y >6 para una intensidad de dolor severa. Esta escala, posee una confiabilidad de 0,94 a 0,9821.

- -

El cuestionario QuickDASH lo empleamos para evaluar la discapacidad funcional del miembro superior en el desempeño de actividades22. Se trata de una versión breve del cuestionario Disability Arm, Shoulder and Hand (DASH)23,24. El QuickDASH está formado por 11 preguntas y mantiene la fiabilidad y validez, así como las características de su versión original más extensa25. Los ítems se puntúan del 1 al 5, siendo 0 «ninguna dificultad, dolor o síntoma» como la mínima puntuación y 5 «incapaz, limitación total o dolor» como la máxima puntuación.

Para el análisis de los resultados se constituyó una base de datos a partir de la información que se volcó de los cuadernos de recogida de datos de los participantes y de los cuestionarios autoadministrados. El análisis se orientó a la búsqueda de las correlaciones significativas entre las variables de estudio. Se comprobó la normalidad de la muestra mediante el test de Kolmogórov-Smirnov. Se realizó estadística descriptiva para los datos sociodemográficos y clínicos, con medidas de tendencia central y dispersión de las variables de estudio y se emplearon los coeficientes de correlación de Pearson para muestras paramétricas. Se estudió mediante un análisis de regresión el valor predictivo de las variables funcionales (QuickDASH y dolor) para explicar la variable dependiente (escala española de enfermedades reumáticas y autoeficacia). Para la inclusión de las variables en el modelo la probabilidad debía ser <0,5. La interpretación de los coeficientes de correlación fue: r <0,39 relación baja; entre 0,4 y 0,69 relación moderada; r >0,7 relación alta. Se estableció el nivel de significación p=0,05. El análisis estadístico fue realizado mediante el software SPSS® (versión 21.0).

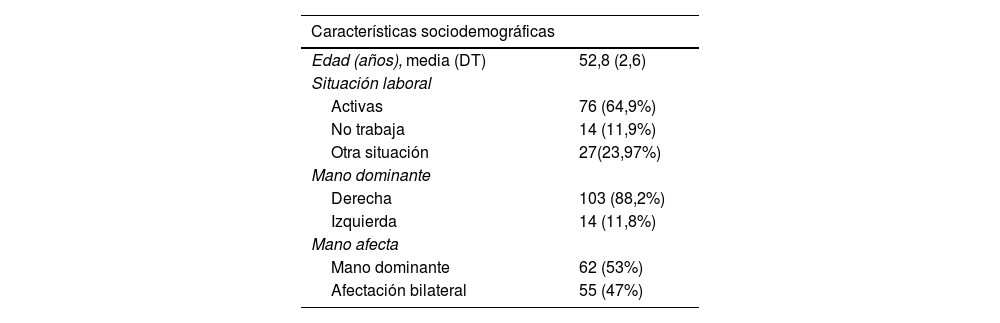

ResultadosUn total de 117 mujeres participaron en el estudio con una edad media de 52,8 (DS=2,6) años. En referencia a la situación laboral, un total de 76 mujeres (64,9%) eran laboralmente activas, mientras que 14 (11,9%) eran laboralmente inactivas y 27 de ellas refirieron tener «otra situación» laboral (23,07%). Ciento tres (n=103) participantes refirieron emplear su mano derecha como dominante (88,2%). En referencia a la afectación de la enfermedad, 62 participantes (53%) mostraba una afectación de la mano dominante y 55 de ellas (47%) afectación bilateral en el momento del estudio (tabla 1).

Características basales de las participantes

| Características sociodemográficas | |

|---|---|

| Edad (años), media (DT) | 52,8 (2,6) |

| Situación laboral | |

| Activas | 76 (64,9%) |

| No trabaja | 14 (11,9%) |

| Otra situación | 27(23,97%) |

| Mano dominante | |

| Derecha | 103 (88,2%) |

| Izquierda | 14 (11,8%) |

| Mano afecta | |

| Mano dominante | 62 (53%) |

| Afectación bilateral | 55 (47%) |

DT: desviación típica.

Media (desviación típica) y frecuencia absoluta (%) para las características sociodemográficas.

Con el objetivo de analizar qué variables de carácter funcional (QuickDASH y dolor) son las mejores predictoras de la autoeficacia medida con la escala española de enfermedades reumáticas y autoeficacia, se realizó una serie de análisis de regresión lineal utilizando como variable dependiente la autoeficacia. Para ello, introducimos las variables funcionales de dolor y función (EVA y QuickDASH). Como nuestro objetivo es buscar de entre las variables estudiadas aquellas que más y mejor expliquen a la variable dependiente sin que ninguna de ellas sea combinación lineal de las restantes, utilizamos el procedimiento «paso a paso» (Stepwise). Para la inclusión de las variables en el modelo la probabilidad debía ser <0,5.

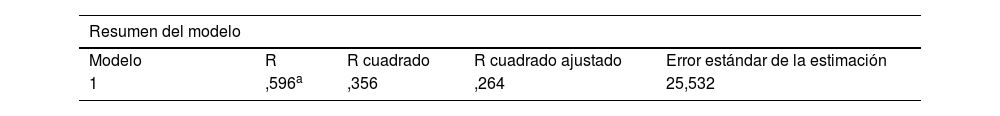

Se ha encontrado una relación directamente proporcional entre la autoeficacia, la intensidad del dolor y la funcionalidad del miembro superior (p<0,05). El nivel de asociación entre la autoeficacia, la intensidad de dolor y el QuickDASH es del 35%, con un R2=0,356 (tabla 2).

Resumen del modelo con variable autoeficacia

| Resumen del modelo | ||||

|---|---|---|---|---|

| Modelo | R | R cuadrado | R cuadrado ajustado | Error estándar de la estimación |

| 1 | ,596a | ,356 | ,264 | 25,532 |

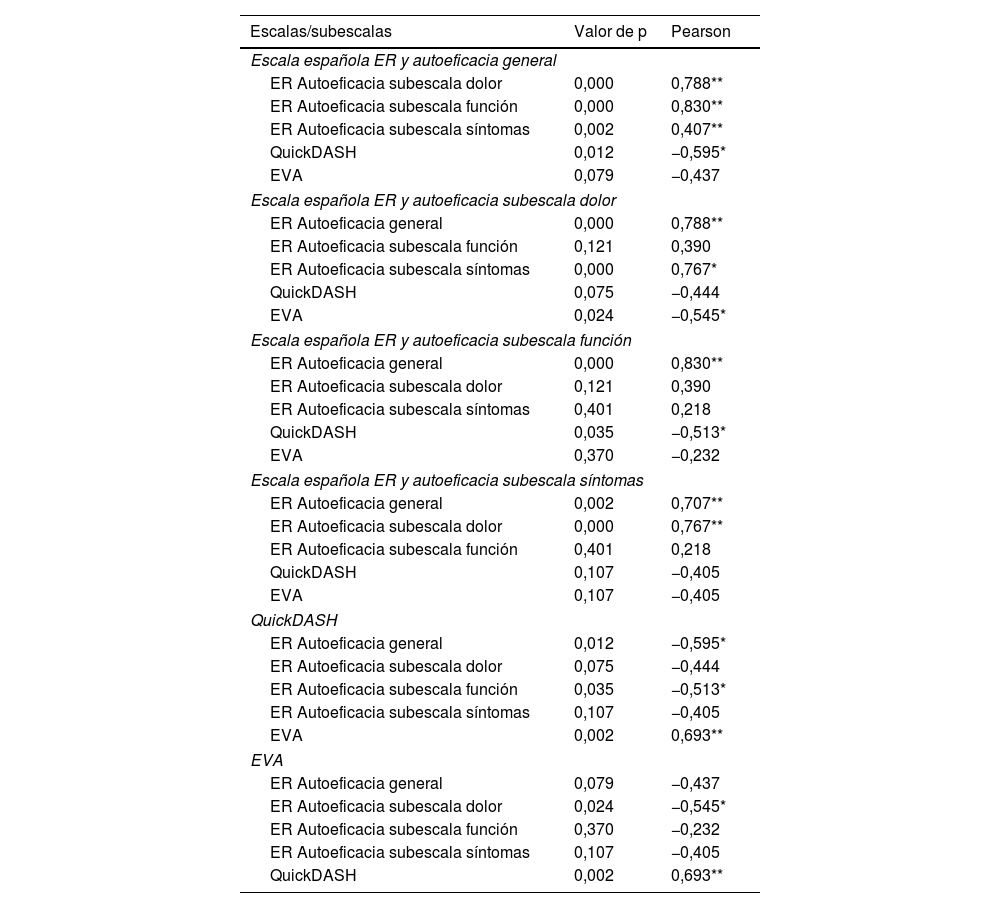

Concretamente, las variables que miden la autoeficacia presentan una correlación baja con la escala EVA (r=−0,437; p=0,079) y alta con el cuestionario QuickDASH (r=−0,595; p=0,012). Respecto a las variables que nos miden la intensidad de dolor, la escala española de enfermedades reumáticas y autoeficacia de dominio general muestra una relación baja (r=−0,437; p=0,079), mientras que la de dominio específico en relación con el dolor muestra una relación alta (r=−0,545; p=0,024) al igual que con el cuestionario QuickDASH (r=−0,693; p=0,002). Por último, la variable que mide la discapacidad funcional de miembro superior, la escala española de enfermedades reumáticas y autoeficacia de dominio general, presenta una relación moderada (r=−0,595; p=0,012), mientras que la de dominio específico en relación con la función, muestra una relación moderada también (r=−0,513; p=0,013), y con la EVA muestra una relación alta (r=−0,693; p=0,02) (tabla 3). La capacidad funcional del miembro superior y la intensidad de dolor presentan una correlación negativa significativa con la autoeficacia (<0,01).

Correlaciones bivariadas entre las variables de escala española de enfermedades reumáticas y autoeficacia general y específica, QuickDASH y EVA

| Escalas/subescalas | Valor de p | Pearson |

|---|---|---|

| Escala española ER y autoeficacia general | ||

| ER Autoeficacia subescala dolor | 0,000 | 0,788** |

| ER Autoeficacia subescala función | 0,000 | 0,830** |

| ER Autoeficacia subescala síntomas | 0,002 | 0,407** |

| QuickDASH | 0,012 | −0,595* |

| EVA | 0,079 | −0,437 |

| Escala española ER y autoeficacia subescala dolor | ||

| ER Autoeficacia general | 0,000 | 0,788** |

| ER Autoeficacia subescala función | 0,121 | 0,390 |

| ER Autoeficacia subescala síntomas | 0,000 | 0,767* |

| QuickDASH | 0,075 | −0,444 |

| EVA | 0,024 | −0,545* |

| Escala española ER y autoeficacia subescala función | ||

| ER Autoeficacia general | 0,000 | 0,830** |

| ER Autoeficacia subescala dolor | 0,121 | 0,390 |

| ER Autoeficacia subescala síntomas | 0,401 | 0,218 |

| QuickDASH | 0,035 | −0,513* |

| EVA | 0,370 | −0,232 |

| Escala española ER y autoeficacia subescala síntomas | ||

| ER Autoeficacia general | 0,002 | 0,707** |

| ER Autoeficacia subescala dolor | 0,000 | 0,767** |

| ER Autoeficacia subescala función | 0,401 | 0,218 |

| QuickDASH | 0,107 | −0,405 |

| EVA | 0,107 | −0,405 |

| QuickDASH | ||

| ER Autoeficacia general | 0,012 | −0,595* |

| ER Autoeficacia subescala dolor | 0,075 | −0,444 |

| ER Autoeficacia subescala función | 0,035 | −0,513* |

| ER Autoeficacia subescala síntomas | 0,107 | −0,405 |

| EVA | 0,002 | 0,693** |

| EVA | ||

| ER Autoeficacia general | 0,079 | −0,437 |

| ER Autoeficacia subescala dolor | 0,024 | −0,545* |

| ER Autoeficacia subescala función | 0,370 | −0,232 |

| ER Autoeficacia subescala síntomas | 0,107 | −0,405 |

| QuickDASH | 0,002 | 0,693** |

ER: enfermedades reumáticas; Escala española ER autoeficacia general: escala española de enfermedades reumáticas y autoeficacia general; Escala española ER y autoeficacia subescala: escala española de enfermedades reumáticas y autoeficacia subescalas; EVA: escala visual analógica.

En el análisis paso a paso, usando como variable dependiente la autoeficacia y como predictoras las variables dolor y función. El modelo más significativo lo obtenemos usando como variables independientes la variable dolor y la variable función con una R=0,596 y una R2=0,35 con un nivel de significación de p=0,000.

Por lo tanto, la función (QuickDASH) y el dolor (EVA) son variables predictoras en la mano reumática con un coeficiente B estandarizado=78,561 (p=0,000), sin que ninguna de ellas por separado sea más predictora que la otra.

DiscusiónEn este estudio encontramos una correlación entre la autoeficacia, la intensidad del dolor y la discapacidad funcional del miembro superior en pacientes con AR. Los resultados obtenidos indicaron el contraste de la hipótesis principal, que establecía una relación entre variables, ya que, una elevada puntuación en la EVA implicó también una elevada puntuación en el cuestionario QuickDASH y la escala española de enfermedades reumáticas y autoeficacia general y, por lo tanto, a una mayor intensidad de dolor, mayor discapacidad funcional y menor autoeficacia del sujeto, pero sin que ninguna variable sea más predictora que otra. Esto puede ser debido, a que la funcionalidad del miembro superior medida con la escala QuickDASH y el dolor medido con la escala EVA, tienen una correlación positiva, similar a los resultados expuestos en los estudios de Kadzielski et al.26 y MacDermid et al.27, y los de Goldfarb y Stern28 y Barthel et al.29, donde se establece la relación con un nivel de significación alto (p<0,001) entre las variables función y dolor en pacientes con enfermedades reumáticas. Nuestros resultados concuerdan con estudios previos donde se establece la posible relación entre la autoeficacia y la discapacidad funcional30,31, así como la autoeficacia y su relación con funciones físicas tales como fuerza, rango del movimiento y coordinación manual9, demostrando que un bajo nivel de autoeficacia implica una disminución de la funcionalidad. Los resultados de nuestra investigación concuerdan también con los resultados obtenidos recientemente por Rodríguez-García et al.4, estudio de diseño similar al nuestro, multicéntrico observacional y transversal, donde se demuestra la relación entre la autoeficacia, la intensidad del dolor y la discapacidad funcional, teniendo en cuenta, además, la duración de la enfermedad y la realización de actividades de la vida diaria (AVD)4. No obstante, en el estudio de Rodríguez-García et al., a pesar de que el tamaño de la muestra es mayor, existe una heterogeneidad en la misma, ya que se incluyen pacientes con afectación reumática y pacientes con artrosis degenerativa de la base del pulgar donde el resto de los dedos no se ven afectados en las actividades cotidianas y donde el resultado de la escala DASH podría no ser concluyente ya que esta escala que valora la discapacidad global de ambos miembros superiores, podría no ser específica para la artrosis de la base del pulgar y no ser sensible a los cambios.

Otros estudios relacionan en sus resultados, un nivel alto de autoeficacia con un correcto desempeño ocupacional, centrándose concretamente en las actividades básicas de la vida diaria (ABVD)26. La AR es una enfermedad cuyo síntoma principal es el dolor, siendo uno de los síntomas constantes en la ER, el cual es definido como «incapacitante e intenso»32, por ello, la autoeficacia y la funcionalidad del miembro superior, van a estar afectados por la intensidad de dolor del sujeto, por lo que la variable dolor y el desempeño ocupacional podrían tener también una correlación positiva tal y como se demuestra en el estudio de Cantero-Téllez et al., donde la satisfacción del paciente, la percepción y la intensidad de dolor presentan datos correlativos33. Entendemos, por tanto, que el dolor debe ser un objetivo de intervención prioritario en la AR, ya que su mejora supondrá un aumento de la autoeficacia y la funcionalidad del sujeto, tal y como se demuestra en numerosos estudios que señalan como la principal consecuencia del dolor el deterioro de la funcionalidad, derivando en una limitación de la independencia y autonomía, que a su vez afecta a la autoeficacia, la calidad de vida del paciente y las ocupaciones que este realiza34–37.

Respecto a la sintomatología, cabe destacar que la AR cursa con síntomas que implican una alteración de las estructuras articulares que desencadenan en una pérdida de la funcionalidad del miembro superior del paciente38. Blazar et al.39, demuestran en su estudio, no solo la incapacidad de los sujetos para realizar actividades tales como manipular un objeto, sino la pérdida de funcionalidad del miembro superior y el desempeño ocupacional que muchas veces se desencadena por la abstención del sujeto en la realización de actividades manuales concretas. Dado que esta clínica aparece en estados más avanzados de la enfermedad, y nuestra muestra tiene una edad media de 52,8 años que puede considerarse joven y un estado no muy avanzado de la enfermedad, no hemos podido valorar si estos factores pueden influir y en qué medida a la capacidad funcional de los sujetos. Mayores muestras más heterogéneas serían necesarias para concretar este hecho.

Las conclusiones preliminares a las que nos conducen este estudio podrían ayudar en el diseño y la planificación de evaluaciones e intervenciones individualizadas, con el fin de abordar diferentes factores relacionados con la discapacidad funcional del miembro superior, así como fomentar el desarrollo de intervenciones precoces que den prioridad a la autoeficacia, ya que su mejora implicaría también una mejora en la independencia y autonomía de los pacientes reduciendo el número de recursos en cuanto a escalas de valoración se refiere durante el proceso de intervención del paciente. La implementación de la escala de autoeficacia desde un enfoque interdisciplinar junto a médicos reumatólogos, enfermeros, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales entre otros profesionales de la salud, permitirá que la autoeficacia adquiera una mayor significación y, por tanto, las intervenciones sean más orientadas a las necesidades del paciente y a su satisfacción. Futuras investigaciones con estudios multicéntricos longitudinales con un mayor número de sujetos donde se incluyan más variables clínicas y psicológicas podrían ayudarnos a obtener resultados representativos en la población española que padece AR.

LimitacionesAl tratarse de un estudio transversal con una sola toma de datos, no podemos determinar la causa-efecto, ni considerar otros factores que puedan condicionar la respuesta que da un sujeto en una determinada situación. Otra limitación podría ser un sesgo de tipo 1 en el procedimiento, ya que los datos del estudio no fueron extraídos en su totalidad por una única persona, sino por un representante de cada centro, habiendo dos investigadores encargados de ello. Por otro lado, la población incluida presentaba niveles de dolor por encima de 4 sobre 10, dado que muchos pacientes con AR tienen valores inferiores en la escala de dolor, los resultados no podrán extrapolarse a toda la población afecta de AR.

ConclusionesExiste una correlación positiva entre la autoeficacia, la función y el dolor en pacientes diagnosticados de AR, por lo tanto, los resultados sugieren que el empleo sistemático de la escala española de enfermedades reumáticas y autoeficacia de forma aislada podría emplearse como método de valoración único cuyo resultado englobaría la funcionalidad y la intensidad de dolor de los pacientes con AR.

Conflicto de interesesLos autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.